Die Funktion einer Wärmepumpe - einfach erklärt

Wärmepumpen erhalten sehr viel Aufmerksamkeit. Doch wie die Technik dahinter funktioniert, wird nur selten besprochen. Das möchten wir mit diesem Beitrag ändern. Wir stellen die Funktion umfassend dar und erklären Ihnen, welche Möglichkeiten das Grundstück, weitere Technik und gute Handwerker eröffnen. Wir fangen mit Basics an: Von welcher Wärme ist die Rede? Was wird gepumpt? Wir meinen: Nur wer Grundlagen versteht, kann beurteilen, welche Lösung für die eigene Immobilie am besten ist.

Warum heißt es Wärme-Pumpe?

Stellen Sie sich eine Wärmepumpe wie einen perfekten Transporter für Wärme vor: Sie pumpt Wärme von einem Ort zum anderen – so wie eine Wasserpumpe das Wasser von einer tieferen in eine höhere Ebene befördert.

Woher kommt die Wärme?

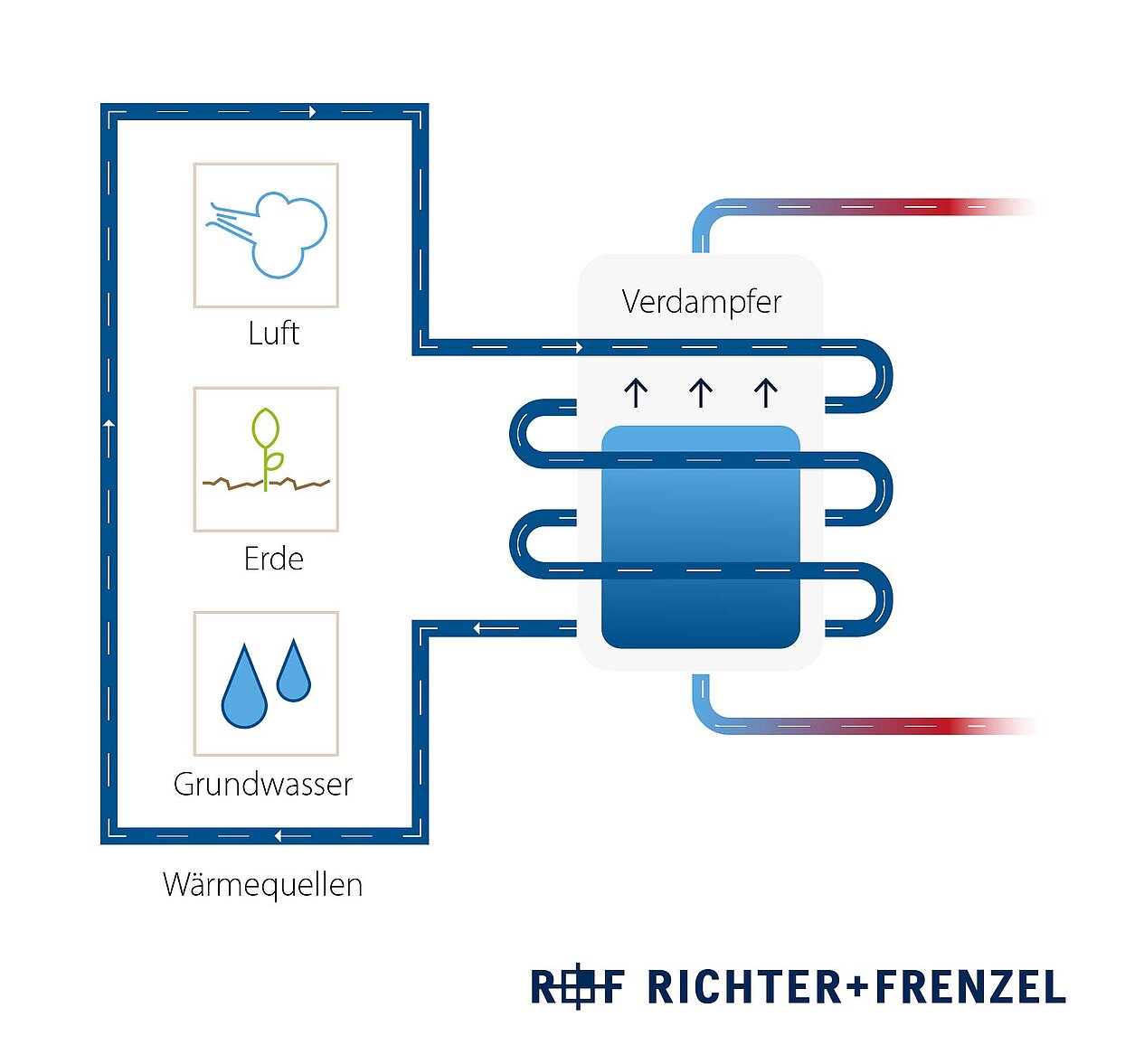

Die Wärmepumpe holt sich Energie aus der Umgebung – aus der Luft, dem Boden oder dem Grundwasser. Hier ist es wichtig zu verstehen: Nutzbar ist auch Wärme, die wir als Menschen eigentlich als „Kälte“ empfinden. Selbst im Herbst oder Winter steckt in der Umgebung genügend Wärme, die eine Wärmepumpe aufsammelt.

Was passiert mit der Wärme?

Die Pumpe gibt dieser gesammelten Wärme einen Boost bzw. Schub. Dabei wird die Umgebungswärme auf ein Kältemittel übertragen, das bereits bei sehr niedrigen Temperaturen verdampft. So wird eine deutlich höhere Temperatur erreicht – genau das Niveau, das zum Beheizen eines Gebäudes nötig ist.

Warum „pumpt“ die Wärmepumpe?

Das Pumpen einer Wärmepumpe lässt sich auf zwei Arten verstehen: Einerseits „schiebt“ das System die Wärme dorthin, wo sie gebraucht wird, also zum Beispiel in die Fußbodenheizung oder zu den Heizkörpern. Andererseits „hebt“ das System die Umgebungswärme auf ein höheres Temperaturniveau.

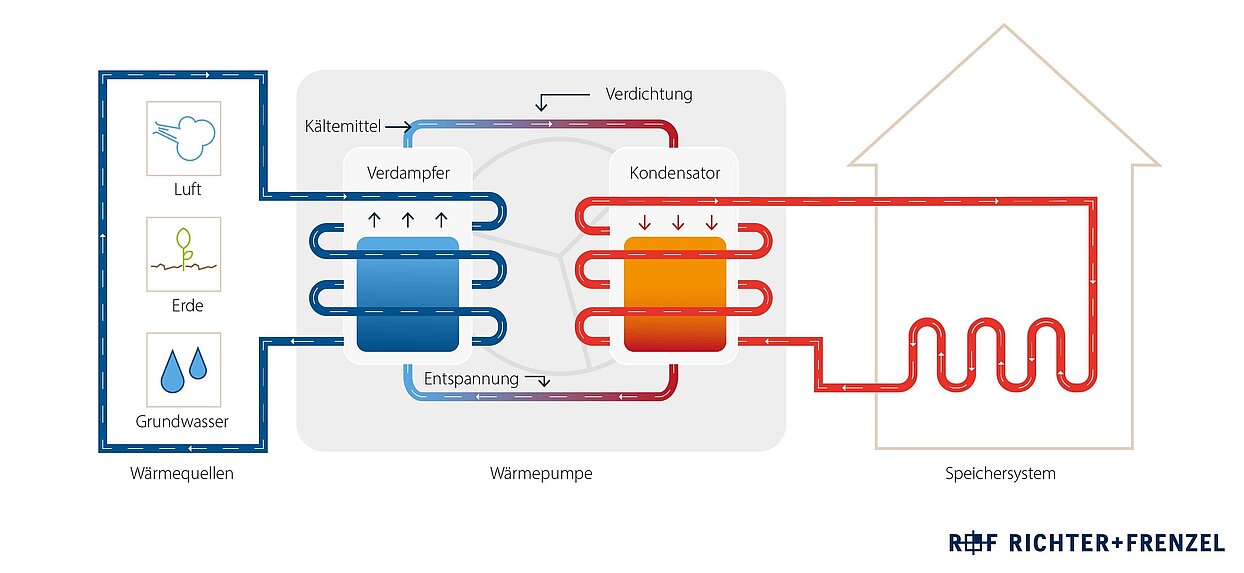

Wie funktioniert eine Wärmepumpe im Detail?

Kurz gesagt funktioniert eine Wärmepumpe wie ein umgekehrter Kühlschrank. Doch anstatt Wärme aus einem abgeschlossenen Behälter-Raum nach außen zu transportieren, bringt sie Wärme von außen ins Haus.

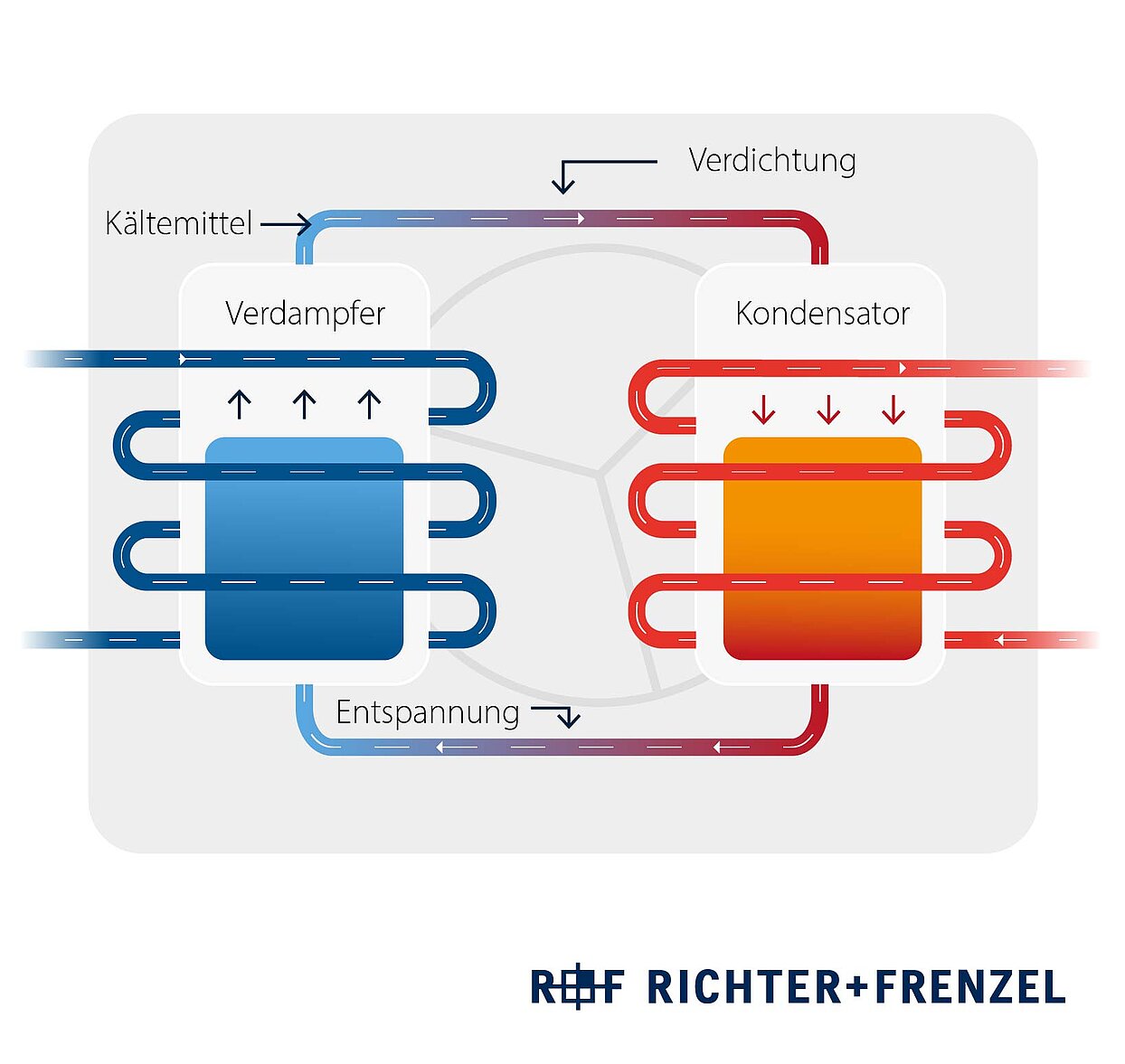

Das technische Kernstück der Wärmepumpe ist der Kältemittelkreislauf. Die Wärmepumpe nimmt die aus der Umgebung gewonnene Wärmeenergie auf und überträgt die im Kältemittelkreislauf erzeugte Heizenergie auf die angeschlossenen Heizsysteme im Gebäude.

Sehen wir uns den Ablauf nun Schritt für Schritt an:

Verdampfen

Sobald die aus der Luft oder dem Wasser gewonnene Wärme an das Kältemittel herangeführt wird, dehnt es sich stark aus und wechselt in einem Verdampfer in den gasförmigen Zustand.

Verdichten

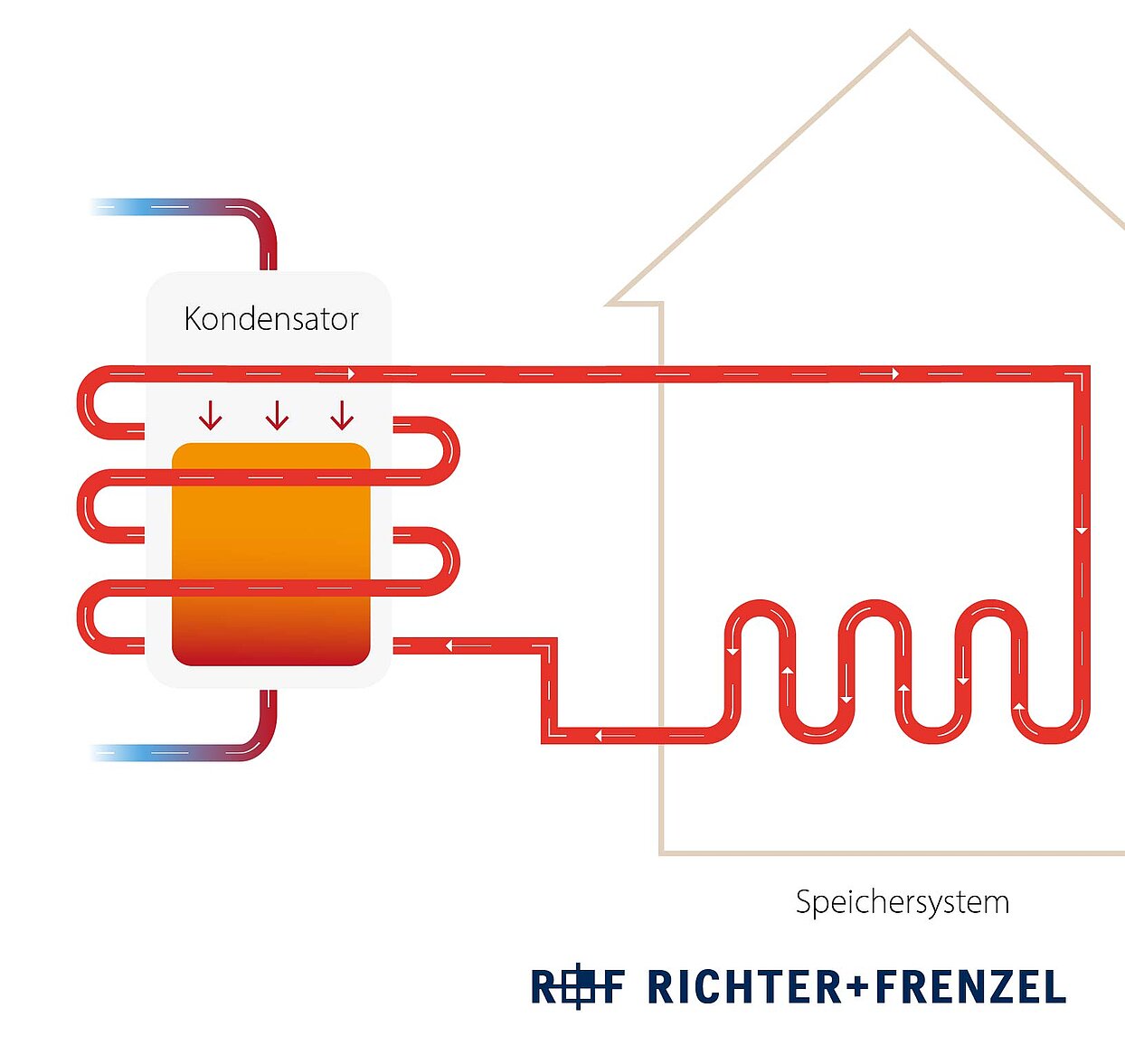

Der gewonnene Dampf wird in einem Verdichter stark komprimiert. Dadurch entsteht Kompressionswärme. Nun ist das erhöhte Temperaturniveau erreicht.

Diese Hitze wird an das Gebäude übergeben - entweder direkt an die Raumluft über ein Gebläse oder indirekt über einen Heizwasserkreislauf. Mit dem Heizwasser gelangt die Wärme - der richtige Fachbegriff lautet an dieser Stelle "Vorlauftemperatur" - zu den Heizkörpern oder Heizflächen im Gebäude. Das erkaltete Heizwasser wird erneut dem Wärmetauscher hinzugeführt, wo es erneut Kompressionswärme aufnehmen kann.

Verflüssigen und Entspannen

Das Kältemittel wird in seinem Kreislauf nach der Wärmeübertragung in einem Kondensator wieder verflüssigt und über eine Drossel geführt, wo es sich entspannt. Es ist damit wieder bereit, sich durch die kontinuierlich zugeführte Basis-Wärme verdampfen zu lassen. Der gesamte Kreis schließt sich.

Wärmequellen: Was funktioniert, bestimmt der Ort

Das grundlegende Funktionsprinzip einer Wärmepumpe bleibt immer gleich, egal welcher Wärmeträger eingesetzt wird. Besonders häufig im Einsatz sind in Deutschland zwei Typen: Luftwärmepumpen und Erdwärmepumpen.

Der grundlegende Unterschied: Bei der Erdwärmepumpe wird ein zusätzlicher technischer Kreislauf benötigt, in dem Wasser in einem unterirdisch verlegten Leitungssystem die Umgebungstemperatur der Erde aufnimmt und der Wärmepumpenanlage zuführt. Die Luftwärmepumpe saugt hingegen Außenluft an und regt damit das Kältemittel zum Verdampfen an.

Hier ein einfacher Vergleich der beiden Systeme anhand von Entscheidungsfaktoren:

| Luftwärmepumpe | Erdwärmepumpe | |

|---|---|---|

| Installationsaufwand | Einfach | Aufwändig, erfordert Erdarbeiten |

| Kosten | Geringere Kosten | Höhere Installationskosten, aber langfristig effizient |

| Standortanforderungen | Überall möglich | Benötigt Garten oder Grundstück für Erdsonden |

| Leistungsstabilität | Leistung schwankt mit Außentemperatur | Konstantere Leistung, weil die Temperaturen im Erdreich wenig schwanken |

| Effizienz | Abhängig von Witterung | Höchste Effizienz durch gleichbleibende Temperaturen |

Eine detaillierte Entscheidungsmatrix mit einer grafischen Darstellung der Wärmepumpentypen finden Sie in unserem Überblicksartikel Wärmepumpen - Alles für die richtige Entscheidung.

Effizienz und Klimaschutz: Wie punktet das System?

Eine Wärmepumpe ermöglicht ein günstiges Verhältnis von eingesetzter elektrischer Energie für den Betrieb der drei Kreisläufe zu gewonnener Wärmeenergie. Mit einer Kilowattstunde Strom lassen sich bis zu fünf Kilowattstunden Heizwärme und mehr gewinnen. Die Technik gilt deshalb als effizient und klimafreundlich.

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) - wichtigste Kennzahl für Wärmepumpen-Effizienz

Hochgerechnet auf das Verhältnis von Wärme-Output zu Strom-Input über ein ganzes Betriebsjahr hinweg ergibt sich die Jahresarbeitszahl (JAZ) - es ist die wichtigste Messzahl für die Effizienz einer Wärmepumpe. Gleichzeitig ist die JAZ eine wichtige ökonomische Größe, an der sich die Förderungen für Wärmepumpen orientieren. Eine hohe JAZ wird belohnt.

Beispiel für einen 4-Personen-Haushalt:

Ihre Wärmepumpe produziert im Laufe eines Jahres 12.000 kWh Wärmeenergie. Sie verbraucht dabei 3.000 kWh Strom. Die JAZ berechnet sich dann wie folgt:

JAZ = 12.000 kWh (Wärme) / 3.000 kWh (Strom) = 4

Das heißt, Ihre Wärmepumpe erzeugt 4-mal so viel Wärme, wie sie an elektrischer Energie verbraucht. Diese Effizienz sorgt langfristig für geringere Kosten.

Der GWP-Wert - Klimaschutz fängt beim Kältemittel an

Ihre Aufmerksamkeit verdient hat das Thema Kältemittel. Wärmepumpen der neuesten Generation nutzen natürliche Kältemittel wie Propan. Diese haben ein niedriges Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, kurz GWP) und ermöglichen besonders hohe Vorlauftemperaturen. Hier lohnt sich der genaue Blick auf die Herstellerangaben in den Details für die Wärmepumpe. Und: Wer sich für ein umweltfreundliches Kältemittel entscheidet, kann zusätzliche Förderungsgelder erhalten.

Der GWP-Wert gibt an, wie viel mehr Wärme ein Kältemittel im Vergleich zu CO2 absorbiert, wenn es in die Atmosphäre gelangt. Dabei erhält Kohlendioxid den GWP-Wert von 1. Propan hat mit einem GWP von 3 einen sehr niedrigen Wert. Synthetische Kältemittel haben sehr viel höhere Werte. Ein Treibhauseffekt tritt allerdings nur dann ein, wenn Kältemittel aus dem geschlossenen Kreislauf entweicht. Das kann bei Leckagen oder fehlerhaften Reparaturen der Fall sein.

Regelmäßige Revisionen - wie für Heizsysteme üblich - können das Fehlerpotenzial deutlich minimieren. In jedem Fall muss ein Kältemittel aber fachgerecht entsorgt werden, wenn die Wärmepumpe am Ende der Lebensdauer angelangt ist. Welches der höchste zulässige GWP-Wert für ein Kältemittel ist, wird in der sogenannten F-Gas-Verordnung der Europäischen Union festgelegt.

Panasonic

Klimaemissionen im Betrieb: Auf Null reduzierbar

Im Vergleich zu herkömmlichen Ölheizungen oder Gasheizungen stößt das System Wärmepumpe deutlich weniger Kohlendioxid aus. Der anrechenbare CO2-Anteil bezieht sich lediglich auf die Frage, ob bei der Erzeugung des Wärmepumpenstroms Kohlendioxid entstanden ist. Wer die Wärmepumpe ausschließlich mit grünem Strom betreibt, kann die Klimagasemissionen sogar auf null senken.

Dies kann auf zwei Arten erreicht werden:

- Durch die Wahl eines Grünstromtarifs für Wärmepumpen, der den Bezug von Strom sichert, der aus erneuerbaren Quellen gewonnen wurde.

- Durch die Kombination der Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage auf dem eigenen Gebäude, die Strom für den Pumpenbetrieb liefert.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe in Kombination mit PV?

Für die Kombination einer Wärmepumpe und einer Photovoltaikanlage, die Solarstrom gewinnt, gibt es mehrere Varianten.

Variante 1: Direkte Nutzung ohne Speicher

- Die Wärmepumpe läuft bevorzugt dann, wenn die PV-Anlage gerade Strom produziert.

- Dafür kann die Wärmepumpe über ein Energiemanagementsystem mit der PV-Anlage gekoppelt werden – das ist aber nicht zwingend erforderlich.

- Nachteil: Bei wenig Sonneneinstrahlung muss Netzstrom genutzt werden.

Variante 2: Kombination mit Batteriespeicher

- Überschüssiger PV-Strom wird in einem Batteriespeicher zwischengespeichert.

- Die Wärmepumpe kann auch dann mit Solarstrom betrieben werden, wenn keine Sonne scheint.

- Vorteil: Höherer Eigenverbrauchsanteil, weniger Netzstrom nötig.

Variante 3: Nutzung eines Pufferspeichers für Wärme

- Wenn die PV-Anlage überschüssigen Strom erzeugt, wird die Wärmepumpe aktiviert, um Warmwasser in einem Pufferspeicher oder Warmwasserspeicher zu speichern.

- Vorteil: Wärme kann später genutzt werden, auch wenn kein PV-Strom verfügbar ist.

Welche Lösung die individuell sinnvollste ist, muss mit einem Fachhandwerksbetrieb geklärt werden. Generell gilt: Je mehr Sonnenlicht auch während der Heizperiode eingefangen und in Strom verwandelt werden kann, desto mehr lohnt sich die direkte Koppelung.

Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb?

Wie die Darstellungen zeigen, ist ein erfahrener Fachbetrieb entscheidend für die erfolgreiche Installation einer Wärmepumpe. Jeder Euro, den Sie in eine fundierte Planung und Beratung investieren, kann Sie vor Fehlentscheidungen bewahren. Hinzu kommt: Viele Förderprogramme (BEG, KfW, BAFA) setzen voraus, dass ein qualifizierter Fachbetrieb die Installation durchführt.

Ein guter Installationsbetrieb für Wärmepumpen & PV-Anlagen sollte mindestens ein Meisterbetrieb im SHK- oder Elektrohandwerk sein und idealerweise über VDI 4645, Herstellerzertifikate und eine Listung bei der BAFA/KfW verfügen. Auch Kundenbewertungen, Mitgliedschaften in Fachverbänden und transparente Referenzen sind wichtige Qualitätskriterien.

Fazit: Simples Prinzip für effizientes Heizen

Wir haben in diesem Beitrag das grundlegende Funktionsprinzip einer Wärmepumpe für Sie möglichst umfassend und einfach dargestellt. Moderne Wärmepumpen sind eine nachhaltige und zukunftssichere Heizlösung, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch überzeugen kann. Gleichzeitig bieten sie eine Alternative zu den endlichen fossilen Energieträgern Öl und Gas. Genau hierin liegt die zentrale Begründung für die aktuelle Förderung - denn jeder Haushalt, der in diese grüne Heiztechnik investiert, leistet einen Klimaschutzbeitrag. Die bisherige Förderung besteht aus Investitionskostenzuschüssen. Abhängig von Gebäudeart und Effizienz der Anlage beträgt die Fördersumme bis zu 21.000 Euro.