Bei vielen Heizungsanlagen gilt es, mehrere Wärmequellen, wie etwa einen Biomassekessel oder eine Solaranlage effizient nutzbar zu machen und die erzeugte Energie dann wieder auf verschiedene Verbraucher zu verteilen (z. B. Fußbodenheizungen, Heizkörper, Brauchwasserbereitung). Als „Herzstück“ solcher Anlagen dient in der Regel ein Pufferspeicher. Seine Effizienz entscheidet häufig über die Wirtschaftlichkeit und den Komfort der gesamten Anlage.

Pufferspeicher kommen überall dort zum Einsatz, wo Wärme zwischengespeichert werden muss, um eine optimale Anlagenfunktion zu erzielen.

Hochwertige Pufferspeicher

Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, verfügen hochwertige Pufferspeicher über wirksame Schichtladeeinrichtungen. Sie stellen sicher, dass sich kalte und warme Wasserströme nicht unkontrolliert vermischen und so eine möglichst effiziente Betriebsweise der Gesamtanlage erreicht wird. Von großer Bedeutung ist außerdem eine hochwertige Dämmung, welche die Abstrahlverluste so gering wie möglich hält. Die Qualität der Dämmung und das Abstrahlverhalten weisen viele Hersteller inzwischen durch die Angabe der „24-Stunden-Bereitschaftsverluste“ aus, das ist die Energiemenge, die ein Speicher bei definierten Bedingungen im Stillstand über 24 Stunden verliert.

Wärmespeicher - Bauarten

Trinkwasserspeicher

Trinkwasserspeicher konventioneller Art sind heute am weitesten verbreitet. Sie bevorraten erwärmtes Trinkwasser und werden entweder nur durch den Heizkessel oder auch solargestützt beheizt. Zur Vermeidung von Korrosion sind sie entweder emailliert (ergänzt durch eine Korrosionsschutzanode) oder komplett aus Edelstahl hergestellt. Solar-Trinkwasserspeicher haben für die Wärmeeinspeicherung in der oberen Hälfte eine Rohrschlange für den Heizkessel und unten im Speicher eine weitere für den Solarkreis. So ist gewährleistet, dass die von der Solaranlage geerntete Energie auch so weit wie möglich genutzt wird. Allerdings ist bei dieser Speicherform zu beachten, dass im unteren Bereich über mehrere Tage hinweg Temperaturen unter 55 °C vorzufinden sind und so bei ungenügendem Wasserverbrauch eine Verkeimung (z. B. durch Legionellen) stattfinden kann. Die gespeicherte Energiemenge ist vergleichsweise gering, da die Temperatur zur Kalkvermeidung und Verbrühungsprophylaxe auf 60 °C begrenzt ist und die aus hygienischen Gründen gewählte Speichergröße den Zweitagesbedarf an Warmwasser nicht überschreitet.

Puffer- oder Heizwasserspeicher

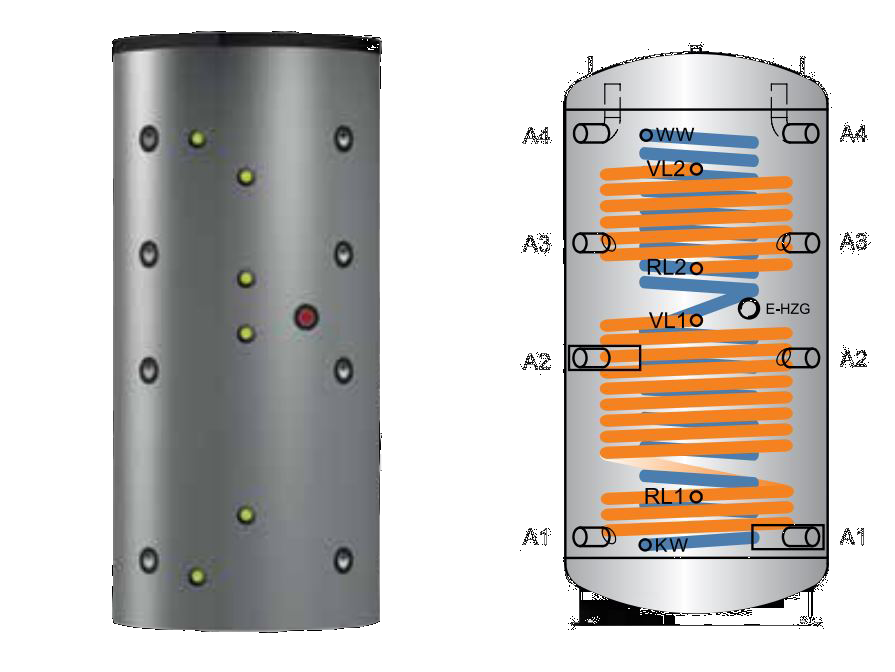

Puffer- oder Heizwasserspeicher werden mit vielen Ein- und Ausbauten versehen, auf die im Folgenden näher eingegangen wird. Heizungspufferspeicher kommen überall da zum Einsatz, wo die zur Verfügung stehende Wärme nur zeitverzögert verbraucht werden kann, wie z. B. bei Holzkesseln, Wärmepumpen und Solaranlagen. Die Speichergröße beträgt in der Regel über 500 l, sodass für optimale Speicherwirkungsgrade eine optimale Wärmedämmung, eine abgestimmte Anlagenhydraulik und möglichst niedrige Rücklauftemperaturen zu beachten sind. Puffer- oder Heizwasserspeicher können, ebenso wie Trinkwasserspeicher, mit Glattrohr-Wärmetauschern zur Einspeicherung von Solarenergie gebaut werden. Abhängig von der Solaranlagengröße ist das System eher träge und stellt nutzbare Heizenergie weniger schnell zur Verfügung als z. B. externe, den Speicher von oben beladende Wärmetauscherstationen.

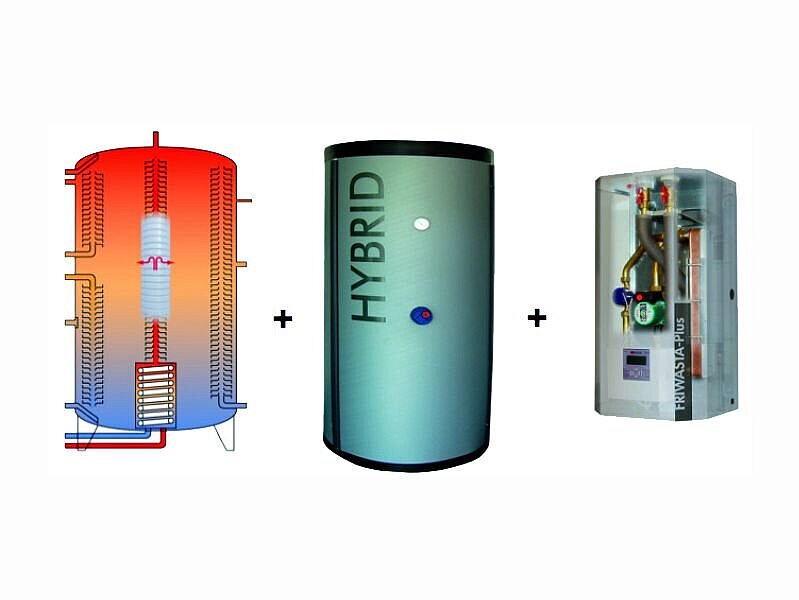

Pufferspeicher mit Frischwasserstation

Ein Pufferspeicher mit Frischwasserstation ist sicherlich die beste, aber auch aufwändig Lösung der Warmwasserbereitung. Dabei wird außen an den Puffer eine Frischwasserstation mit elektronischer Temperaturregelung angebaut. Das heiße Pufferwasser wird von einer drehzahlgeregelten Umwälzpumpe durch einen extern angebauten Plattenwärmetauscher gepumpt und erwärmt dabei das auf der Gegenseite strömende Frischwasser auf Solltemperatur. Die entstehenden Heizungsrücklauftemperaturen sind so niedrig, dass der Puffer bis auf Temperaturen um 20 °C abgekühlt werden kann, was die speicherbare Energiemenge erhöht.

Edelstahlwellrohrspeicher

Hier ist in einem Pufferspeicher statt des eingebauten Trinkwasserspeichers ein Edelstahlwellrohr mit einer großen, wärmeübertragenden Oberfläche eingebaut. Dies vermindert die Verkeimungsgefahr, da der Warmwasserinhalt mehrmals täglich verbraucht wird. Außerdem wird der Speicher durch den Kaltwasserzulauf im unteren Bereich des Pufferspeichers stärker ausgekühlt, was sich positiv auf die Gesamtenergiebilanz auswirkt. Das Trinkwasser wird nahezu im Durchfluss erwärmt. Bei zunehmender Pufferentladung nimmt auch die wärmeübertragende Fläche und somit die Warmwasserleistung stark ab. Entsprechend der Anlagensituation ist auch hier ein Verbrühungsschutz vorzusehen

Schichtenspeicher

Schichtenspeicher erzielen die beste Energieausbeute, da sie gezielt turbulente Strömungen im Speicherinneren vermeiden und das Heizmedium genau dort einleiten oder entnehmen, wo die entsprechende Temperatur im Speicher verfügbar ist. Dazu werden Schichteinsätze verbaut, welche die unterschiedliche Dichte des Wassers bei verschiedenen Temperaturen nutzen, um dieses auf dem richtigen Niveau einzuschichten. Meist sind diese Speicher mit ein- oder angebauten Durchfluss-Warmwassersystemen versehen, da hier die niedrigsten Rücklauftemperaturen entstehen.

Hochleistungsspeicher

Ein Hochleistungsspeicher ist ein emalierter Speicher, geeignet zur hygienisch einwandfreien Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung. Er ist besonders gut für Niedertemperaturheizsysteme wie z.B. Wärmepumpensysteme geeignet. Durch doppeltgewickelten Glattrohrwärmetauscher ist der Hochleistungsspeicher besonders leistungsfähig. Durch diese groß ausgelegte Wärmetauscherfläche wird die Wärme vom Heizungswasser an das Trinkwasser übertragen.

Vaillant

Dezentrale Warmwasserbereitung

Dezentrale Warmwasserbereitung sollte bei weit entfernten Zapfstellen, z. B. in Garagen, oder bei Zapfstellen, aus denen nur an wenigen Tagen im Jahr Warmwasser entnommen wird, vorgenommen werden. So hat der Einsatz von Elektro-Warmwasserspeichern oder Mini-Durchlauferhitzern mehrere Vorteile. Im Unterschied zu einer zentralen Warmwasserbereitung wird Wasser nur bei Bedarf erwärmt. Es erfolgt keine Stagnation des Warmwassers und somit keine Vermehrung von Wasserkeimen (z. B. Legionellen). Da keine Warmwasserspeicherung und Zirkulation erforderlich ist, werden die Wärmeverluste im Gebäude auf ein Minimum reduziert. Außerdem wird nur dann Energie zur Warmwasserbereitung eingesetzt, wenn tatsächlich Bedarf besteht. Es entstehen keine Wärmeverluste über eine lange Versorgungsleitung, da das Warmwasser direkt an der Zapfstelle bereitet wird. Somit ist für entfernte Zapfstellen diese Art der Trinkwassererwärmung oft deutlich günstiger und energiesparender als eine zentrale Warmwasserversorgung.

Bauliche Voraussetzungen

- Für die Aufstellung und den Anschluss des Speichers muss genügend Platz vorhanden sein.

- Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein.

- Ein hydraulischer Abgleich der Anlage ist erforderlich.

- Der Aufstellraum sollte möglichst innerhalb der gedämmten Hülle liegen.

- Der Pufferspeicher muss nicht zwingend im Heizraum aufgestellt werden.

- Eine Brauchwasserzirkulation wirkt sich auf alle Speicherarten negativ aus. Hier haben sich Steuerungen etabliert, die Warmwasser nur zirkulieren lassen, wenn es benötigt wird.

Vorteile

- Die Energie ist verfügbar, wenn sie gebraucht wird.

- Auch bei niedrigen Puffertemperaturen kann der Pufferspeicher den kalten Heizungsrücklauf vorwärmen und so Energie einsparen.

- Pufferspeicher ermöglichen eine hygienische Warmwasserbereitung nach dem Durchflussprinzip.

- Wärme kann dann gespeichert werden, wenn sie anfällt.

- Pufferspeicher können auf Temperaturen von bis zu 90 °C aufgeheizt werden und so eine relativ große Energiemenge speichern.

- Durch längere Brennerlaufzeiten bei konventionellen Kesselanlagen wird Energie gespart, denn durch weniger häufige Starts werden die Abgasverluste reduziert und die Stillstandszeiten verlängert (weniger Stillstandsverluste des Kessels).

- Der Wärmespeicher ist das Herz bzw. die Schaltzentrale der Anlage, an der alle Wärmeverbraucher und alle Wärmeerzeuger angeschlossen werden können.

- In allen Größen lieferbar, bis hin zu unterirdischen Puffern mit bis zu 100.000 l.