Wärmepumpen sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Dieser Typ Heizung nutzt Luft, Wasser oder das Erdreich aus der direkten Umgebung, um Energie aufzunehmen und in Heizenergie zu verwandeln. Lokal frei von Klima-Emissionen und noch dazu effizient - diese Eigenschaften machen Wärmepumpenheizungen interessant. Gleichzeitig spielen viele Aspekte zusammen, die über die Wirtschaftlichkeit entscheiden. Wer heute einen Heizungstausch plant, benötigt daher kompakte Informationen, um richtig entscheiden zu können. Dazu dient dieser Beitrag.

Inhalt

Warum Wärmepumpen immer beliebter werden

Die verschiedenen Wärmepumpen-Typen

Technologie und Prinzip einer Wärmepumpe

Effizienzfaktoren: Kennziffern für Wärmepumpen

Förderung: Voraussetzungen und Bausteine

Auswahl: Welche Wärmepumpe passt zu meinem Haus?

Wärmepumpenstrom: Welche Tarife gibt es?

Langfristige Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe

Zukunftssicherheit: Welche Trends sind absehbar?

Wärmepumpen-Checkliste: Heizungstausch in privaten Bestandshäusern

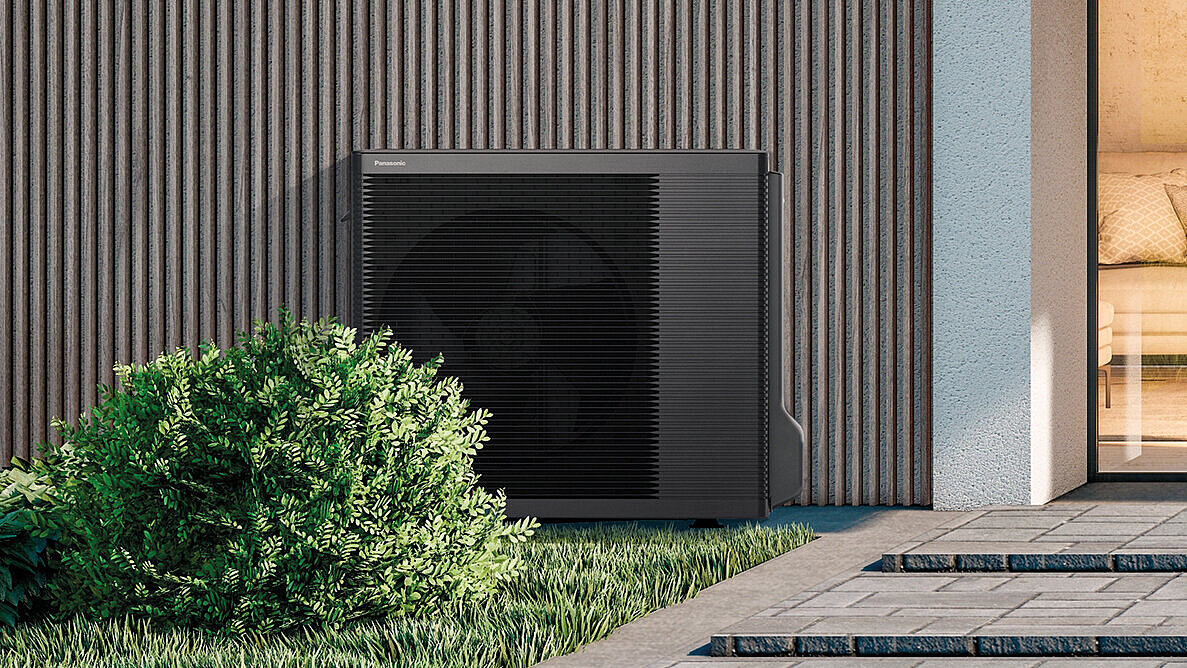

Panasonic

Warum Wärmepumpen immer beliebter werden

Die Absatzstatistik des Bundesverband Wärmepumpe (BWP) zeigt einen steigenden Trend für die Verkaufszahlen (bisheriges Rekordjahr: 2023 mit über 350.000 verkauften Einheiten). Es gibt mehrere Einflüsse für den Trend:

- Unsichere Alternativen: Hinter Öl und Gas stehen internationale Lieferketten. Die Gegenwart zeigt, dass diese Ketten durch Krisen empfindlich gestört sein können. Die Folge: mitunter stark schwankende Kosten für fossile Energieträger und damit für eine klassische Ölheizung und Gasheizung.

- Gesetze und Förderung: Der Ausbau erneuerbarer Energien für Heizsysteme ist im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt. Gleichzeitig gibt es Förderungen, wie beispielsweise im Rahmen der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG-EM).

- Verfügbare Technologie: Der Umwelt Energie entziehen und auf ein Kältemittel übertragen, das schnell verdampft und über Kompression erhitzt wird: Das ist ein altbekanntes Prinzip. Verbraucher können daher vom Wettbewerb vieler Anbieter von Wärmepumpen profitieren.

Wichtig zu verstehen: Die Geräte selbst erzeugen weder Abgase noch klimaschädliches Kohlendioxid. Aber: Für den Betrieb einer Wärmepumpe ist Strom nötig. Wird dieser aus erneuerbaren Quellen bezogen, lassen sich Wärmepumpen komplett klimafreundlich betreiben.

Die verschiedenen Wärmepumpen-Typen

Es gibt mehrere Arten von Wärmepumpen. Das liegt an den verschiedenen Möglichkeiten, aus dem unmittelbaren Umfeld eines Gebäudes die nötige Energie zu gewinnen. Hinzu kommt die Frage, ob die erzeugte Wärme über wasserführende Heizkörper ins Gebäude geleitet oder direkt an die Raumluft abgeben wird. Die vier verbreiteten Arten sind:

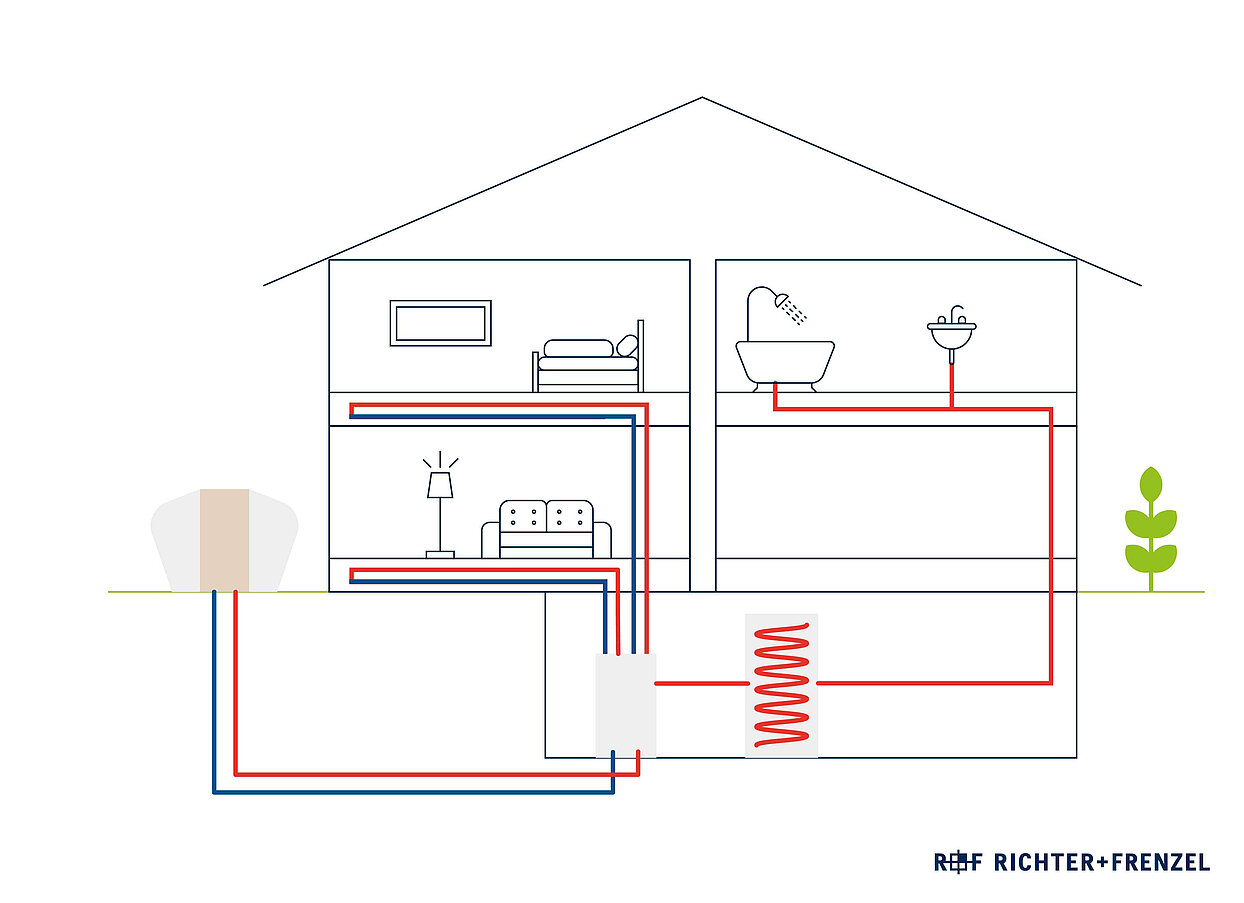

- Luft-Wasser-Wärmepumpe (Luftwärmepumpe): Nimmt Energie aus der Umgebungsluft und überträgt Wärme auf ein Wassersystem zur Heizung und Warmwasserbereitung.

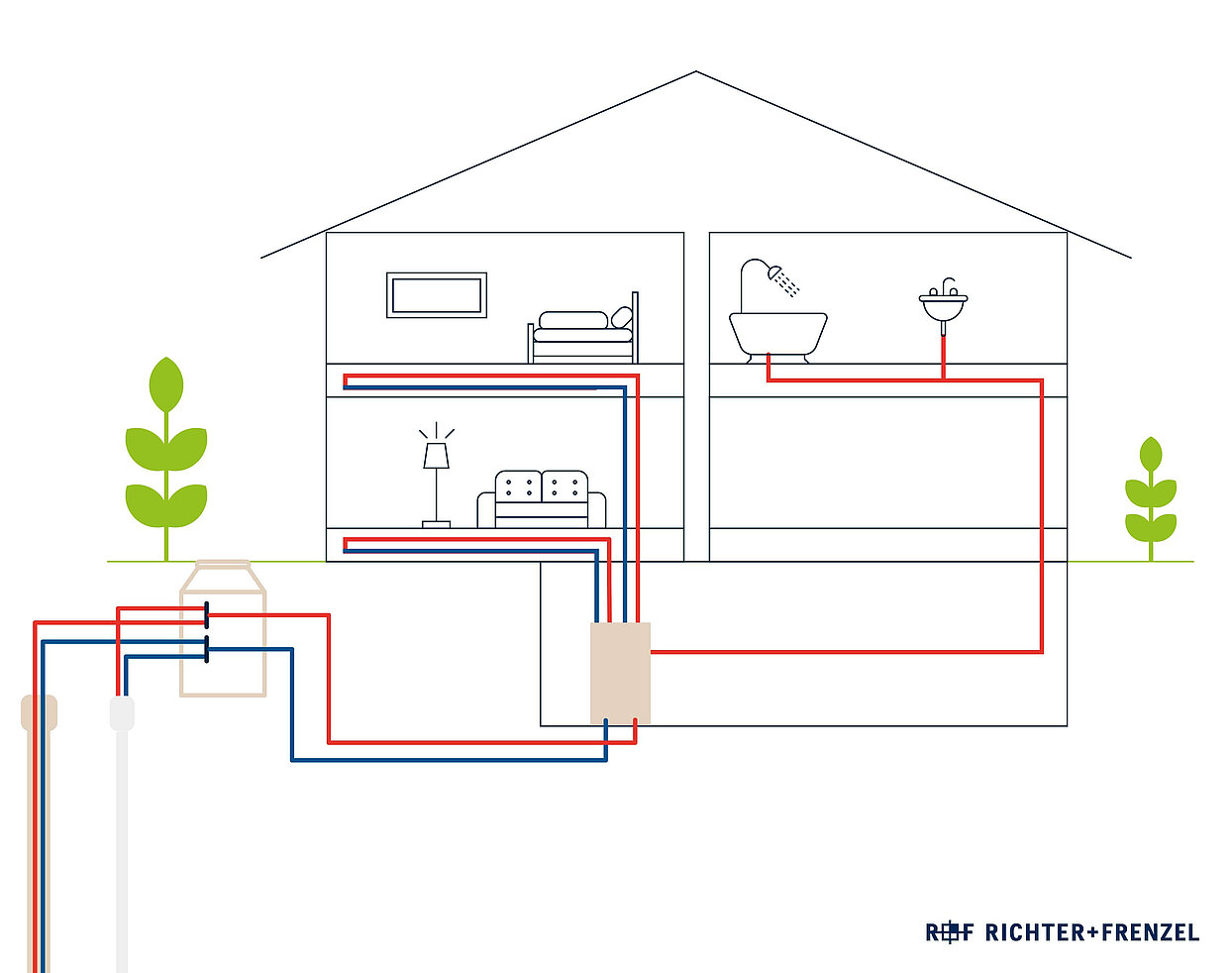

- Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe): Nutzt Wärme aus dem Erdreich, meist über Erdkollektoren oder Erdsonden.

- Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Bezieht Wärme aus Grundwasser oder anderen Wasserquellen.

- Luft-Luft-Wärmepumpe: Verwendet Umgebungsluft oder Abluft und gibt die Wärme direkt an die Raumluft ab.

Alle genannten Varianten können als Hybrid-Wärmepumpen mit einem anderen Heizsystem kombiniert werden. Darüber hinaus gibt es spezielle Varianten wie Warmwasser-Wärmepumpen und Großwärmepumpen für industrielle Anwendungen.

Am weitesten verbreitet sind in Deutschland die Luftwärmepumpen (knapp 90 Prozent der jährlichen Installationen) und die Erdwärmepumpen (knapp unter 10 Prozent). Beide Arten kommen für Einfamilienhäuser infrage und werden von vielen Handwerksbetrieben zuverlässig installiert.

Luftwärmepumpen: Vorteile, Einschränkungen und Kennzahlen

Steckbrief Luft-Wasser-Wärmepumpe

- Wärmequelle: Nutzt Außenluft – keine zusätzliche Erschließung erforderlich.

- Betriebsbedingungen: Funktionstüchtig bei Außentemperaturen bis -28 °C.

- Leistungsvariabilität: Je kälter die Luft, desto höher der Stromverbrauch und desto variabler die Wärmeleistung.

- Installation: Keine aufwändigen und kostenintensiven Erdbohrungsarbeiten.

- Varianten: Verfügbar als Split-Systeme (mit separatem Außen- und Innenteil) sowie als Monoblock-System.

Für welche Gebäudetypen eignet sich die Luftwärmepumpe?

Sowohl im Neubau als auch in der Bestandssanierung sind Luftwärmepumpen gefragt. Hauptgrund ist das gute Verhältnis aus vergleichsweise geringen Investitionskosten und niedrigen Heizkosten. Luftwärmepumpen sind verfügbar in verschiedenen Leistungen von 3 bis 30 Kilowatt (kw). Besonders häufig werden Luftwärmepumpen an Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Reihenhäusern installiert. Einzelne Pumpen sind kombinierbar (Kaskade) und damit in der Leistung auch für Mehrfamilienhäuser verwendbar. Manche Erdwärmepumpen arbeiten noch etwas kostengünstiger - die meisten Luftwärmepumpen sind jedoch hocheffizient.

Erdwärmepumpen: Vorteile, Einschränkungen und Kennzahlen

Steckbrief Sole-Wasser-Wärmepumpe

- Wärmequelle: Nutzt die im Boden gespeicherte Wärme über einen Sole/Wasser-Kreislauf.

- Temperaturkonstanz: Das Erdreich bietet dank konstanter Bodentemperatur (ca. 0-12 °C) eine stabile Energiequelle.

- Installationsarten: Installation mittels horizontaler Flächenkollektoren oder vertikaler Sonden.

- Sondenlänge: Abhängig von Fläche und Heizlast; für Einfamilienhäuser oft bis zu 100 m Bohrlochtiefe, evtl. mehrere Sonden erforderlich.

- Genehmigung: In bestimmten Fällen ist eine Genehmigung erforderlich.

Für welche Gebäudetypen eignet sich die Erdwärmepumpe?

Sowohl im Neubau als auch in der Bestandssanierung sind Erdwärmepumpen gefragt. Aufgrund der notwendigen Erdarbeiten und der Verlegearbeiten für die Kollektoren oder Sonden ist der anfängliche Invest höher als für Luftwärmepumpen. Dafür ist die Temperaturschwankung im Erdreich geringer als an der Luft - das wirkt sich günstig aus in Form von konstanter Effizienz und konstant niedrigen Heizkosten.

Technologie und Prinzip einer Wärmepumpe

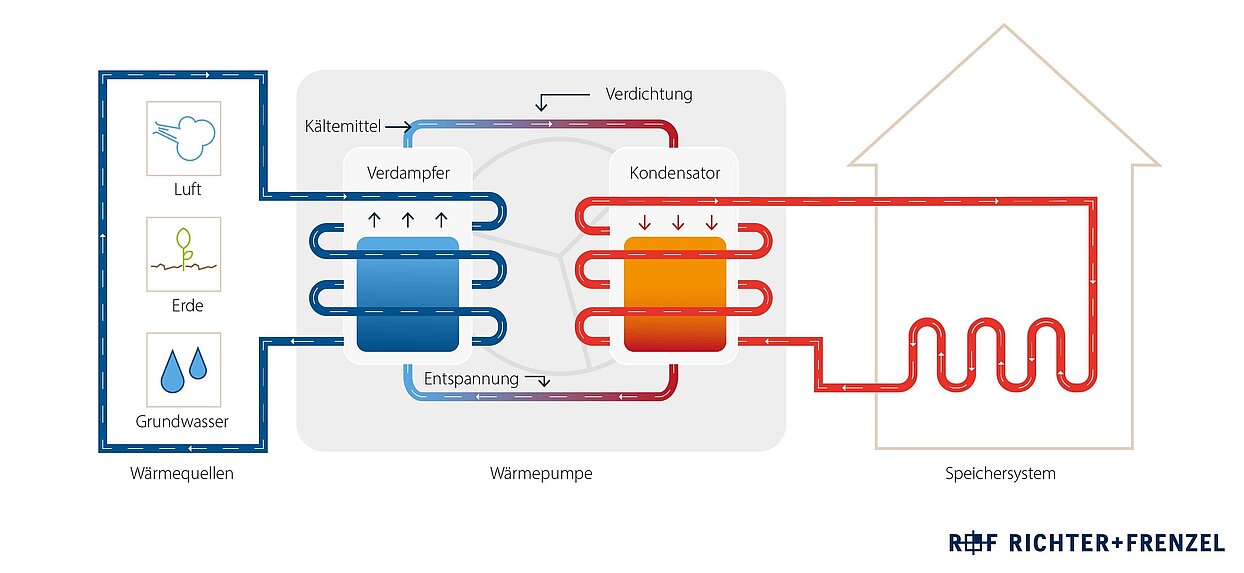

Eine Wärmepumpe basiert auf einem geschlossenen Kreislauf, der in vier Hauptschritten abläuft:

- Verdampfen: Die Wärmepumpe entzieht der Umgebung (Luft, Erde oder Grundwasser) Wärme. Diese Wärme wird auf ein flüssiges Kältemittel übertragen, welches dadurch verdampft.

- Verdichten: Der gasförmige Kältemitteldampf wird in einem strombetriebenen Kompressor (Verdichter) stark komprimiert. Durch die Verdichtung steigt die Temperatur des Gases erheblich an.

- Verflüssigen: Das nun heiße, komprimierte Gas gibt seine Wärme über einen Wärmetauscher (Verflüssiger oder Kondensator) an das Heizungssystem ab. Dabei kühlt das Kältemittel ab und verflüssigt sich wieder.

- Entspannen: Das flüssige Kältemittel wird durch ein Expansionsventil geleitet, wodurch Druck und Temperatur wieder abfallen. Danach beginnt der Kreislauf von vorn.

Dieser Prozess ermöglicht es der Wärmepumpe, aus einer Kilowattstunde Strom 3,5 bis 5 Kilowattstunden Wärme zu erzeugen. Dieses herausragende Verhältnis aus eingesetzter Energie zu erzeugter Heizleistung - auch Wirkungsgrad genannt - wird von anderen Systemen nicht erreicht.

Effizienzfaktoren: Kennziffern für Wärmepumpen

Genau dieses, eben beschriebene Verhältnis von eingesetzter Strommenge zu abgegebener Wärme ist ein wichtiger Faktor, um Fördergeld zu erhalten. Es gibt unterschiedliche Kenngrößen, die auf unterschiedlichen Rechenverfahren basieren. Jeder, der eine Investition plant, sollte diese Effizienzfaktoren kennen: JAZ, COP und SCOP.

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist sehr wichtig - denn diese muss im Förderantrag nachgewiesen werden. Sie gibt das Verhältnis von abgegebener Wärme zu eingesetzter Strommenge über ein Jahr an. Sie berücksichtigt auch den Stromverbrauch von Peripheriegeräten wie Pumpen und Heizstäben für die elektrische Zusatzheizung. Die Berechnung der JAZ erfolgt nach der VDI 4650.

Der COP-Wert ist wichtig, weil er in die Berechnung der JAZ einfließt. Er wird unter definierten Normbedingungen im Labor gemessen – typischerweise bei einer bestimmten Außentemperatur (z.B. 7 Grad) und einer definierten Vorlauftemperatur (z.B. 35 Grad). Wärmepumpen müssen bestimmte Mindest-COP-Werte einhalten, um überhaupt förderfähig zu sein.

Der SCOP-Wert ist eine erweiterte Variante von COP, die auch die unterschiedlichen jahreszeitlichen Temperaturkurven in verschiedenen Klimazonen berücksichtigt. SCOP wird nicht direkt gemessen, sondern berechnet – oft basierend auf Klimadaten und typischen Nutzungsmustern (gemäß EU-Normen, z.B. EN 14825).

Förderung: Voraussetzungen und Bausteine

Um für eine Förderung infrage zu kommen, müssen elektrische Wärmepumpen bestimmte Mindestkriterien einhalten. Die derzeitige Förderung für den Umstieg auf eine Wärmepumpe unterliegt der staatlichen KfW-Bank.

Wichtigste Voraussetzungen

Förderungen für Privatpersonen laufen bei der KfW unter dem Titel "Zuschuss 458". Die technischen Mindestanforderungen für eine Förderfähigkeit sind in der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) beschrieben.

Demnach liegt der mindestens geforderte JAZ-Wert derzeit bei 3,0. Außerdem übergeordnet für die Förderung: Jeder Antrag muss gestellt werden, bevor mit dem Bau der Anlage begonnen wird. Darüber hinaus muss das Gebäude bereits mindestens 5 Jahre alt sein.

Zentrale Förderbausteine

Die derzeitige Förderung setzt sich aus verschiedenen, zum Teil kombinierbaren Elementen zusammen. Maximal gibt es 70 Prozent der förderfähigen Kosten als Investitionszuschuss. Die Obergrenze für den Förderanteil liegt bei 30.000 Euro.

Eine Basisförderung von 30 Prozent der Ausgaben (angerechnet auf höchstens 30.000 Euro, d.h. maximal 9.000 Euro = 0,30*30.000 Euro) wird grundsätzlich gewährt.

Ein Bonus von 5 Prozent der Ausgaben ist möglich für Wärmepumpen mit einem natürlichen Kältemittel – egal, um welchen Typ es sich handelt.

Diesen Bonus können Selbstnutzer von Wohnimmobilien erhalten, wenn der Heizungstausch zeitnah erfolgt. Diese Förderung fährt der Bund ab 2029 schrittweise zurück.

Eigentümer, deren zu versteuerndes Haushaltseinkommen 40.000 Euro pro Jahr nicht überschreitet, können eine zusätzliche Förderung von 30 Prozent der Ausgaben erhalten.

Einzelne Städte und Kommunen haben eigene Fördertöpfe für erneuerbare Energien und Heizen aufgelegt. So können beispielsweise Vermieter und Selbstnutzer, die im Stadtgebiet München wohnen und keinen Anspruch auf Klima-Geschwindigkeits- oder Einkommens-Bonus geltend machen können, zusätzlich zur Bundesförderung 15 Prozent FKG-Bonus erhalten.

Fördermittelauskunft

Wir helfen Ihnen bei der Recherche möglicher Förderungen. Füllen Sie einfach das Formular aus, um umgehend eine Übersicht zu erhalten. Alternativ nimmt Ihnen das Unternehmen febis sowohl die Recherche als auch die Beantragung ab.

Auswahl: Welche Wärmepumpe passt zu meinem Haus?

Die Wahl der passenden Wärmepumpe hängt von mehreren Faktoren ab. Am Ende geht es um ein bestmögliches Matching zwischen Aspekten des Bestandsgebäudes und Aspekten der Wärmepumpe.

Panasonic

Gebäudeeigenschaften

Ein zentraler Aspekt ist die Heizlast, also die benötigte Heizleistung in Kilowatt (kW). In Einfamilienhäusern liegt dieser Wert typischerweise zwischen 5 und 16 Kilowatt. Das gewählte Heizsystem muss die Heizlast abdecken können.

Ein guter Dämmstandard reduziert den Wärmebedarf und ermöglicht den Einsatz niedrigerer Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.

Auch die Heizflächen im Heizsystem spielen eine entscheidende Rolle: Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen eignen sich besonders gut, da sie mit niedrigeren Temperaturen arbeiten.

Wärmepumpen-Eigenschaften

Grundsätzlich wichtig ist die Effizienz. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) sollte mindestens 3 betragen. Je höher die Jahresarbeitszahl, desto schneller kann sich die Investition in die Anlage über eingesparte Betriebskosten amortisieren.

Die außen installierten Teile der Wärmepumpe benötigen Platz. Luft-Wasser-Wärmepumpen benötigen wenig Fläche, arbeiten jedoch weniger effizient bei niedrigen Außentemperaturen. Sole-Wasser-Wärmepumpen sind leistungsstärker, erfordern jedoch ausreichend Platz für Erdkollektoren oder Erdsonden.

Ein wichtiger Aspekt ist die Vorlauftemperatur. Das ist die Temperatur, mit der das Heizwasser zu den Heizflächen transportiert wird. Fußbodenheizungen können mit niedrigen Vorlauftemperaturen von 25 °C bis 35 °C gut arbeiten. Für klassische Heizkörper (häufig im Bestand) sind Wärmepumpen mit höherer Vorlauftemperatur von 50 °C bis 70 °C geeignet.

Lärmschutz und Nachbarschaft

Wenn Wärmepumpen arbeiten, entstehen Geräusche, etwa durch Pumpen und Lüfter. Der technische Fachbegriff hierfür lautet Lärmemission. Es gibt gesetzliche Grenzwerte, die im Außenbereich von Gebäuden nicht überschritten werden dürfen.

So schreibt beispielsweise die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) für allgemeine Wohngebiete einen Höchstwert für die Nacht von 40 Dezibel verbindlich vor. Die Förderrichtlinie BEG EM wiederum regelt: Ab 2024 müssen die Geräuschemissionen für außenliegende Luftwärmepumpen 5 Dezibel unter dem gesetzlichen Grenzwert liegen und ab 2026 sogar 10 Dezibel, um förderfähig zu sein.

Deshalb ist es wichtig, das Thema Schall bereits in der Planung zu berücksichtigen. Der Standort der Wärmepumpe - oder besser gesagt: die Entfernung zu benachbarten Gebäuden - hat einen großen Einfluss auf die Lärmverteilung. Daher sollte der ausführende Handwerksbetrieb den besten Aufstellort ermitteln. Zudem ist es empfehlenswert, vorab mit den Nachbarn zu sprechen, um mögliche Konflikte zu vermeiden.

Ein nützliches Hilfsmittel ist der Schallrechner des Bundesverbands Wärmepumpe. Nicht zuletzt ist es möglich, über sogenannte Schallschutzhauben den Pegel der Wärmepumpe um bis zu 10 Dezibel zu senken.

Kombination mit anderen Heizsystemen

Eine Wärmepumpe lässt sich zumindest teilweise mit Solarstrom vom eigenen Dach betreiben. Das verbessert die Klimabilanz und senkt die Stromkosten. Hierfür sind zum einen technische Schnittstellen und ein Energiemanagementsystem einzuplanen.

Zum anderen ist mit dem Energieversorger zu klären, ob eine gleichzeitige Nutzung von Wärmepumpenstrom und eigenem Strom möglich ist. In einigen Fällen bieten die Versorger einen Mischtarif an. Andernfalls ist zu prüfen, was wirtschaftlicher ist: Die Nutzung des Wärmepumpentarifs, oder die Nutzung des selbsterzeugten PV-Stroms.

Wärmepumpenstrom: Welche Tarife gibt es?

Etliche Stadtwerke und Energieversorger stellen inzwischen eigene Wärmepumpentarife bereit. Einige Anbieter sorgen für Transparenz, indem sie Angebote zum Herunterladen ins Netz stellen. Hier eine kurze Lesehilfe:

Tarifstruktur aus HT, NT und Grundpreis

Im Kontext von Stromtarifen für Wärmepumpen, beziehen sich HT und NT auf Hochtarif und Niedertarif. Diese Tarifstruktur ist darauf ausgelegt, den Stromverbrauch zu bestimmten Tageszeiten zu lenken und zu optimieren.

Hochtarif (HT): Dies ist der Zeitraum, in dem der Strompreis höher ist. Dieser Zeitraum fällt in der Regel in die Zeiten mit dem höchsten Strombedarf, also tagsüber.

Niedertarif (NT): Dies ist der Zeitraum, in dem der Strompreis niedriger ist. Dieser Zeitraum fällt meist in die Nacht oder in die frühen Morgenstunden, wenn der Stromverbrauch in der Regel geringer ist.

Die Unterscheidung zwischen HT und NT soll Anreize schaffen, den Stromverbrauch in die Niedertarifzeiten zu verschieben, um das Stromnetz besser auszulasten und Kosten zu sparen.

Darüber hinaus gibt es einen Grundpreis, der im Tarif enthalten ist. Dieser wird jedoch nicht nach HT und NT unterschieden, sondern ist ein Jahrespreis. Die Preisunterschiede zwischen HT und NT können je nach Anbieter und Tarif variieren. Es ist ratsam, die genauen Zeiträume und Preise beim jeweiligen Stromanbieter zu erfragen.

Beispielhafte Stromverbrauchswerte für Wärmepumpen

| Wohnfläche | Heizbedarf pro Jahr | JAZ | Stromverbrauch (ca.) |

|---|---|---|---|

| 100 m² | 10.000 kWh | 4 | 2.500 kWh |

| 150 m² | 15.000 kWh | 4 | 3.750 kWh |

| 200 m² | 20.000 kWh | 4 | 5.000 kWh |

Weil Wärmepumpen über ein ganzes Jahr hinweg viele Kilowattstunden an Strom benötigen, ist für den Tarifvergleich vor allem der Arbeitspreis wichtig. Er sollte attraktiv sein - attraktiv bedeutet, dass er sich unterhalb des durchschnittlichen Vergleichspreises für Haushaltsstrom bewegen sollte. Damit kommen gehörige Einsparungen zusammen:

Wer für Wärmepumpenstrom 3 Cent weniger als für Haushaltsstrom bezahlt, spart bei 200 Quadratmeter Wohnfläche bereits 150 Euro pro Jahr an Stromkosten ein. Für den vollständigen Vergleich muss auch der Grundpreis einberechnet werden. Hier ein Modell:

Vergleichstipp:

- Berechnen Sie den jährlichen Stromverbrauch für die Wärmepumpe

- Multiplizieren Sie den Verbrauch mit den Arbeitspreisen

- Addieren Sie den Grundpreis dazu

- So können Sie die verschiedenen Tarife fair vergleichen.

Wenn Sie die Wärmepumpe vollständig ökologisch betreiben wollen, können Sie auch einen Ökostromtarif abschließen. Dieser ist in der Regel um einige Cent teurer.

Zukunftssicherheit durch intelligente Zähler und flexible Tarife

Es ist auch zu beachten, dass zukünftig jeder Haushalt mit mindestens einer modernen Messeinrichtung ausgestattet wird, und für Stromkunden mit einem höheren Verbrauch (über 6.000 kWh) ein intelligentes Messsystem Pflicht wird.

Intelligente Messsysteme können den Verbrauch genauer erfassen und die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen ermöglichen. Wärmepumpen sollten "Smart Grid Ready" sein, um sich an diese Preissignale anpassen und zu günstigen Zeiten einschalten zu können.

Langfristige Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe

Die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe hängt von vielen Faktoren ab. Eine Kenngröße für die Wirtschaftlichkeit der Investition ist die Amortisationszeit. Bisher gelten 8 bis 15 Jahre als gängige Amortisationszeiten für Wärmepumpen - so lange dauert es, bis sich die Anfangsinvestition für den Umstieg über gesparte Verbrauchskosten wieder einspielt. Dynamische Rahmenbedingungen, vor allem auf Ebene der Energiepreis für Strom, Gas und Öl, erschweren die exakte Vorausberechnung.

Es ist jedoch möglich, generelle Faktoren zu nennen. Auf diese Weise werden schnell die Stellschrauben ersichtlich, die jeder Hauseigentümer hat. Diese sind:

- Investitionskosten und Förderung: Je geringer die Netto-Investitionskosten nach Abzug der Förderung, desto schneller amortisiert sich die Wärmepumpe.

- Energieeffizienz: Eine höhere Jahresarbeitszahl (JAZ) führt zu niedrigeren Betriebskosten und einer schnelleren Amortisation.

- Energiepreise: Das Verhältnis zwischen Strom- und Gaspreisen bzw. Ölpreisen beeinflusst die Wirtschaftlichkeit.

- Gebäudezustand: In gut gedämmten Häusern mit Flächenheizungen rentieren sich Wärmepumpen schneller.

- Leistungsklasse: Bei größeren Anlagen kann sich die Rentabilitätsschwelle zugunsten von Mietmodellen verschieben.

Die einfache Formel für die Berechnung der Amortisationsdauer ist:

Amortisationsdauer = (Investitionssumme - Fördersumme) / (Heizkosten mit alter Heizung - Heizkosten mit Wärmepumpe)

Zukunftssicherheit: Welche Trends sind absehbar?

Wie die Darstellungen belegen, hängt die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe auch von äußeren Entwicklungen ab - zentral sind dabei die Förderungsmöglichkeiten und die Energiepreise.

Ein Trend bezieht sich auf Öl und Gas. Während politische Konflikte schwer vorhersehbar sind, wird sich künftig wohl die CO2-Steuer, eine Besteuerung von Kohlendioxid-Emissionen, stärker auf den Öl- und Gaspreis auswirken. Ölheizungen und Gasheizungen werden davon betroffen sein. Das kann dazu führen, dass sich Wärmepumpen noch schneller amortisieren.

Gleichzeitig kann es sein, dass sich der Trend zu erhöhten Strompreisen fortsetzt. Auch hier spielen mehrere Faktoren zusammen: Steuern und Abgaben, Angebot und Nachfrage. Auf der Angebotsseite spielt eine Rolle, dass auch ein Teil des Stroms aus Gas- und Kohlekraftwerken gewonnen wird. Andererseits verändert sich die Nachfrage: Mehr Wärmepumpenheizungen und mehr Elektrofahrzeuge bedeuten künftig auch mehr Nachfragedruck auf den Strommärkten.

Aus dieser Sicht heraus zeichnet es sich ab, dass neue Belohnungssysteme entstehen, die nicht nur in der Investitionsphase greifen, sondern vor allem in der Betriebsphase von Wärmepumpen. Hier zeichnet sich ein Modell ab, in dem die Stromversorger jene Verbraucher mit Sondertarifen begünstigen, die sich technisch so ausrüsten, dass eine flexible Regelung möglich ist, wenn es die Dynamik auf dem Strommarkt verlangt.

Wärmepumpen-Checkliste: Heizungstausch in privaten Bestandshäusern

Je häufiger die Antwort auf eine der folgenden Fragen in Ihrem Fall mit "Ja" beantwortet werden kann, desto mehr spricht alles für eine Investition in eine Wärmepumpenheizung.

- Liegt die Heizlast des Gebäudes in einem Bereich, der mit verfügbaren Wärmepumpen-Modellen gut abzudecken ist?

- Ist das Haus bereits mindestens 5 Jahre alt, um für eine Förderung infrage zu kommen?

- Verfügt das Grundstück über geeignete Orte für das Aufstellen einer Luftwärmepumpe oder geeigneten Platz für die unterirdischen Anlagen einer Erdwärmepumpe?

- Ist das Haus bereits gut gedämmt, um die Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe zu steigern?

- Verfügt das Haus über eine Flächenheizung, um die Wirtschaftlichkeit zu steigern?

- Ist es möglich, einen intelligenten Stromzähler für die Wärmepumpennutzung zu nutzen oder neu zu installieren?

- Gibt es einen verlässlichen Handwerksbetrieb in der Nähe, der den Standort beurteilen und eine passende Wärmepumpe vorschlagen und installieren kann?

- Kommt der Haushalt aufgrund der Eigenschaften der Immobilie und der geplanten Wärmepumpen-Variante für eine Förderung infrage?

- Ist die Investition für die nach Abzug der Förderungen verbleibenden Netto-Investitionskosten für den Haushalt gut leistbar?

- Sind die voraussichtlichen Kosten für den laufenden Betrieb der Wärmepumpe inklusive der Wartungsgebühren für den Haushalt gut leistbar?